2025 年世俱杯赛场上的雷电危机,正在为明年美加墨世界杯敲响警钟。据《世界体育报》披露,美国各州实施的《雷电天气安全协议》因其法律效力高于国际足联赛制规则,将在 2026 年世界杯期间继续生效。这意味着,当 13 公里范围内出现闪电或放电迹象时,任何比赛都必须立即暂停,观众需撤离至室内,球员返回更衣室,并启动 30 分钟倒计时 —— 若在此期间再次监测到雷电,倒计时将重新开始。

一、法律铁律:天气安全优先于足球规则

这项协议并非国际足联的自主决策,而是美国州级法律的强制要求。根据美国国家气象局标准,雷电预警系统一旦触发,赛事组织者无权擅自恢复比赛。即便国际足联试图调整规则,也必须与美国政府达成特别协议,而目前尚未有任何豁免迹象。这种 “安全高于一切” 的立法逻辑,与美国其他体育赛事(如 NFL、MLB)的雷电应对机制一脉相承,形成了覆盖职业体育的统一标准。

本届世俱杯已成为该协议的 “压力测试场”。在北卡罗来纳州夏洛特市,切尔西与本菲卡的 1/8 决赛因雷暴预警中断近两小时,导致比赛总时长超过 4 小时 38 分钟。蓝军主帅恩佐・马雷斯卡赛后直言:“这不是足球,而是一场闹剧。” 他的愤怒并非针对安全措施本身,而是质疑赛事选址的合理性 —— 美国东南部夏季本就是雷暴高发区,得克萨斯州和佛罗里达州年均雷暴日分别达 50 天和 70 天,明年世界杯恰好覆盖 6-7 月的雷暴季。

九游体育二、技术困境:顶棚无法阻挡雷电威胁

尽管美国部分世界杯场馆配备了可闭合顶棚(如达拉斯 AT&T 体育场、亚特兰大奔驰球场),但这并不能完全化解风险。以皇马伯纳乌的可伸缩顶棚为例,其航天级氟化膜虽能 15 分钟完成闭合,却在强风、极端温度或大雪时禁止操作,且比赛中一旦关闭便无法重启。更关键的是,金属结构反而可能成为引雷隐患,因此即便顶棚闭合,仍需遵循 “13 公里闪电禁令”。

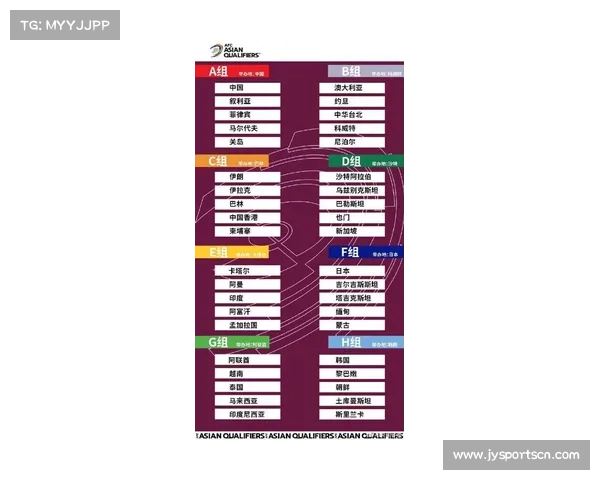

数据显示,美加墨世界杯 16 座场馆中仅 7 座拥有闭合顶棚,其余均为露天设计。纽约 / 新泽西大都会人寿体育场(半决赛场地)、迈阿密硬石体育场(决赛候选场地)等核心场馆均位于雷暴重灾区。佛罗里达州的迈阿密年均雷暴日超过 100 天,三面环水的地理条件使其成为 “雷暴孵化器”,而当地夏季常伴随龙卷风等次生灾害,预警时间往往不足 15 分钟。

三、连锁反应:赛程与商业的双重挑战

世界杯史无前例的 48 队扩军计划,将 104 场比赛压缩在 15 天内,密集的赛程为雷暴中断埋下隐患。若多场比赛因天气延期,可能引发场地冲突、转播计划混乱等连锁反应。例如,世俱杯期间,奥兰多、辛辛那提等城市的 6 场比赛因雷暴中断,部分场次被迫在当地时间午夜重启,导致欧洲观众错过黄金观赛时段,引发转播商不满。

国际足联的商业逻辑进一步加剧矛盾。为满足欧洲转播市场需求,世界杯 60% 的比赛可能安排在当地时间下午 5 点前开球,而此时正值美国东南部高温时段(常超 35℃)。这种 “观众优先于球员” 的策略,已在世俱杯引发争议 —— 巴黎圣日耳曼球员维蒂尼亚在 40℃高温下晒脱皮,马竞球员略伦特直言 “脚趾甲疼到无法加速”。拉夫堡大学体育生态学家玛德琳・奥尔指出:“当广告收入与球员安全冲突时,国际足联选择了前者。”

四、科学预警:与时间赛跑的技术博弈

面对挑战,美国气象部门正通过技术手段提升应对能力。世俱杯期间,赛场大屏实时显示闪电距离(如蔚山 HD 一战显示仅 4.3 公里),自动化疏散指令通过广播瞬间覆盖万人。国际足联也将 “30 分钟安全等待期” 写入规章,并计划在世界杯期间部署更精密的雷达系统,实时追踪雷暴云团移动路径。

然而,技术并非万能。云南、青岛等地的雷电预警系统虽能提前 30 分钟至 2 小时发出警报,但对突发雷暴仍存在反应盲区。更重要的是,人类尚未掌握控制雷电的能力,极端天气的频率与强度正随着气候变化持续攀升 —— 科学研究表明,气温每升高 1℃,雷击次数将激增 12%,若按当前趋势,美国本世纪末雷击数量可能暴涨 50%。

结语:自然法则与足球文明的终极对话

明年的世界杯赛场,梅西、姆巴佩等巨星将在草皮上书写传奇,而幕后团队则需与雷达图上的深红云团展开博弈。雷电天气协定的强制效力,本质上是自然法则对人类竞技规则的一次 “降维打击”。它提醒着我们:即便拥有最先进的科技,足球仍无法脱离自然环境而存在。如何在安全与竞技、商业与人文之间找到平衡,或许比冠军归属更能定义一届世界杯的历史价值。当终场哨声与雷声同时响起,人类终将明白:真正的胜利,在于学会与无常的天地和谐共处。